历史与现实的警示

在汉语成语中,“兔死狗烹”这一短语不仅形象生动,而且蕴含了深刻的历史教训和现实意义,作为一位资深数据分析师,我将从专业的角度出发,对这个成语进行深入剖析,探讨其背后的逻辑、历史背景以及在现代社会中的应用和启示。

一、成语解析

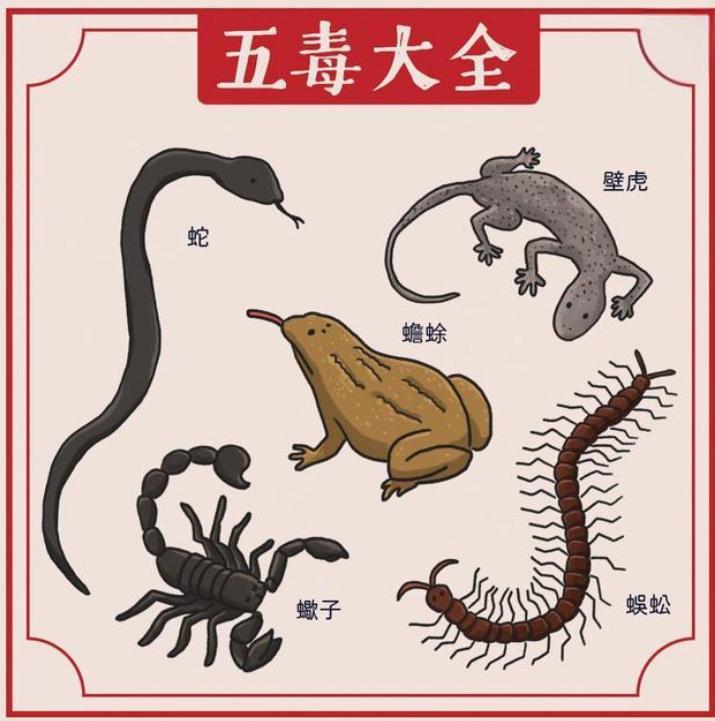

“兔死狗烹”这个成语源自于中国古代的历史故事,原意是指兔子被捕杀后,猎狗因失去利用价值而被煮食,这个成语用来比喻事情成功后,曾经出过大力的人却被抛弃或遭到害处,从数据分析的角度来看,这个成语反映了一种典型的“工具人”现象,即在某些情况下,个体或团体在达到目标后,会将曾经帮助过自己的人边缘化或彻底抛弃。

二、历史背景与案例分析

历史上,“兔死狗烹”的故事最早见于《史记·越王勾践世家》,越王勾践在击败吴国后,他的谋臣范蠡选择了隐退,他给另一位大臣文种写信说道:“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。”这意味着一旦目标达成,曾经的工具就不再需要,文种没有及时领悟这一警告,最终被越王赐死。

从数据分析师的视角来看,这个故事中的“兔死狗烹”现象可以用“贡献-回报不对等”模型来描述,范蠡的数据分析能力(贡献)极高,但他的政治生存能力(回报)却未能与之匹配,导致了悲剧的发生。

三、现代社会的应用与启示

在当今社会,“兔死狗烹”的现象依然存在,在企业并购、政治选举、甚至是日常生活中,我们都能观察到类似的情况,一些企业在完成某个项目后,可能会裁掉那些关键但成本较高的员工;或者在政治上,一些政党在赢得选举后,可能会放弃之前的支持联盟。

作为数据分析师,我们可以从这些现象中提取数据,进行量化分析,以预测和防范“兔死狗烹”的风险,通过构建“忠诚度-贡献度”矩阵,可以帮助组织识别那些可能面临被边缘化风险的成员,并采取措施加以保护。

四、结论

“兔死狗烹”不仅是一个反映古代社会现象的成语,也是现代社会中普遍存在的问题,作为数据分析师,我们有责任通过数据分析来揭示这一现象背后的规律,为决策者提供科学的依据,以避免不必要的损失和冲突,我们也应该倡导更加公平和可持续的价值观,以确保每个人的贡献都能得到应有的尊重和回报。

转载请注明来自上海圣拓信恒电子科技有限公司,本文标题:《兔死狗烹指的是什么动物》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号